足弓型態,決定你的每一步

你是否曾在走路或站立較久後,覺得步伐不夠輕鬆?其實,每個人的足弓高度不同,而高足弓與低足弓(扁平足)都是常見足型。它們不是好壞之分,但會影響受力分布與行走體驗。

本篇將帶你用5 個簡易檢測方法初步判斷足弓高低,並分享日常改善的運動與鞋墊選擇重點,幫助你找到更自在的步伐節奏。

什麼是足弓?為什麼需要關心足弓高度

足弓位於腳底中段,扮演如同「彈簧」與「穩定支點」的角色,協助分散壓力並讓行走更順暢。一般可粗分為:

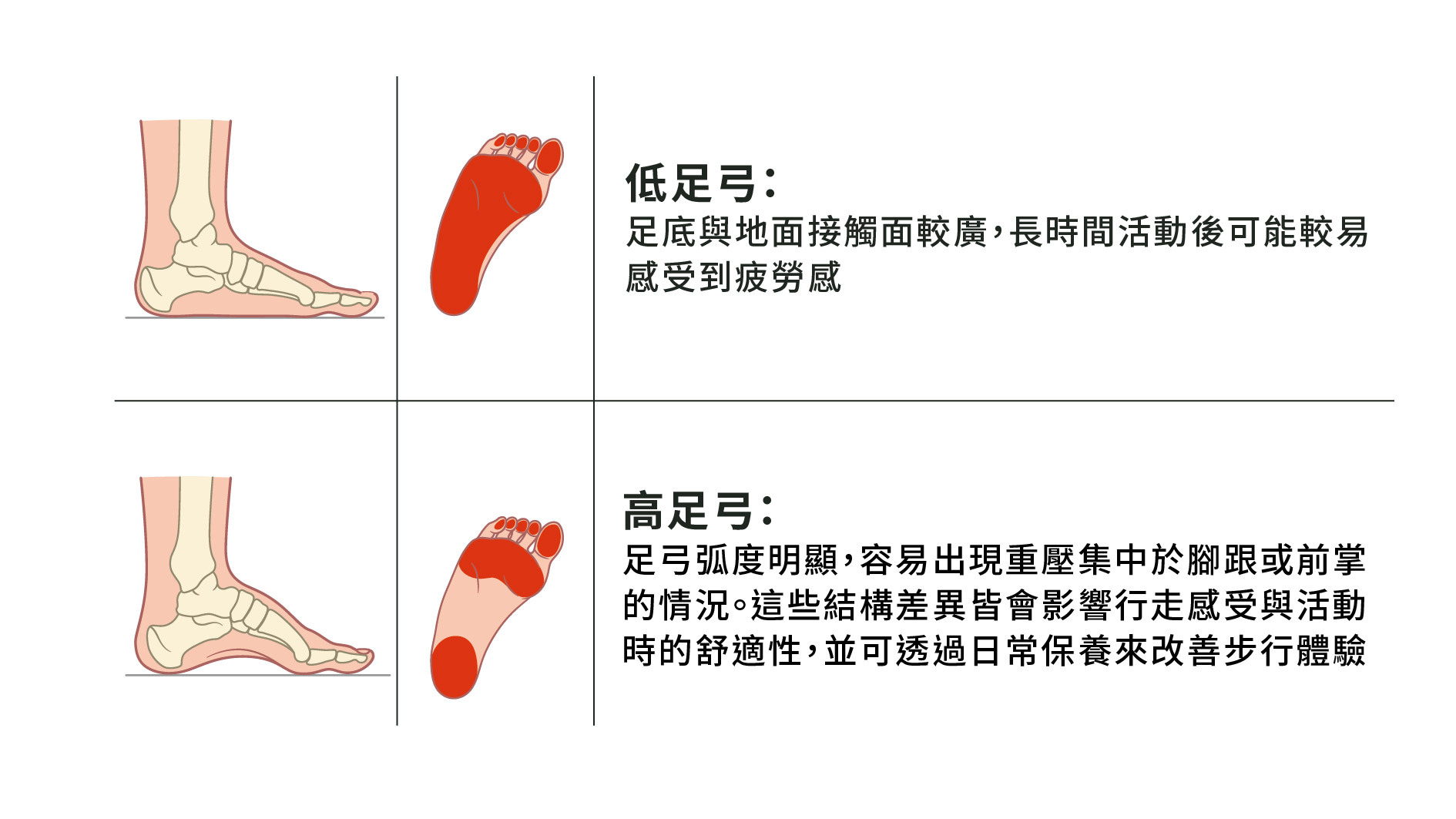

- 正常足弓:受力較平均,步伐自然。

- 高足弓:足弓較高,重量較容易集中於前腳掌與足跟。

- 低足弓(扁平足):足弓較平,腳底與地面接觸面積較大。

了解足弓類型有助於選鞋與鞋墊配置,提升日常行走的穩定感與舒適度。

5 個高低足弓自我檢測方法

以下方法適合日常自我觀察與初步判斷,並不等同專業檢測。

1. 濕印檢測法(最常見)

- 準備一張白紙與一盆水。

- 將腳底沾濕後踩在紙上。

- 觀察水印形狀:

- 足弓痕跡幾乎全滿 → 可能偏低足弓

- 足弓痕跡僅剩細線 → 可能偏高足弓

- 足弓適中空間 → 可能接近正常足弓

2. 鞋底磨損觀察法

翻開常穿的鞋子檢視外底:

- 內側磨損較多 → 可能偏低足弓

- 外側磨損較多 → 可能偏高足弓

- 磨損較平均 → 可能接近正常足弓

3. 單腳站立平衡法

單腳站立 10 秒,評估重心是否容易維持;若搖晃較大,可搭配其他方法交叉判斷。

4. 視覺觀察法

站立時低頭看足弓或拍照比對:

- 足弓接近完全貼地 → 可能偏低足弓

- 足弓中段懸空較多 → 可能偏高足弓

5. 步態體驗法

留意走路或運動時的主觀感受:

- 前腳掌或足跟壓力特別明顯 → 可能偏高足弓

- 腳底整體貼地、久走較易疲勞 → 可能偏低足弓

小提醒:上述屬於非醫療性的日常觀察,僅作為自我檢視的參考。

日常改善:4 個讓步伐更自在的方法

足底小肌群訓練

- 毛巾抓取:將毛巾平放地面,用腳趾向自己方向捲動。每次 15 下,2–3 回合。

- 腳底滾球:以按摩球或網球在腳底前後滾動,每側 2–3 分鐘。

- 踮腳尖訓練:站立踮起腳尖停 5 秒慢慢放下,每次 15 下,2–3 回合。

選對鞋墊與鞋款

- 低足弓(扁平足):優先選擇具足弓支撐設計的鞋墊與穩定度較好的鞋款。

- 高足弓:以具有緩衝與吸震特性的鞋墊與鞋款為佳,避免過硬或過薄的鞋底。

保持適度活動

- 每隔約 30 分鐘起身走動,舒緩長時間同一姿勢帶來的足部負擔。

- 選擇溫和節奏的運動,如散步、瑜伽或游泳。

生活習慣留意

- 選擇合腳、支撐度與舒適度兼具的鞋子。

- 避免長時間穿著已過度磨損或不合腳的鞋款。

常見問題 FAQ

Q1. 高足弓或扁平足一定不好嗎?

不是,這是足型差異。關鍵在於認識足弓型態與合適的裝備選擇,讓步伐更自然。

Q2. 自我檢測準確嗎?

適合做初步了解;若想更精準,可再安排足壓或更進一步的量測。本文僅作為日常觀察分享。

Q3. 鞋墊真的有幫助嗎?

合適的鞋墊能協助分散壓力與提升穩定感,搭配恰當鞋款與日常訓練,體驗會更好。

結語

高足弓、低足弓或正常足弓並沒有絕對的優劣之分。從今天開始,利用簡易檢測認識自己的足弓,加上日常訓練與裝備調整,讓每一步更輕鬆、走得更遠。

👉 延伸探索